La Chiesa di San Flaviano si fa notare percorrendo la via Cassia in direzione di Bolsena, dove, anche solo osservandola brevemente dal finestrino di un’automobile, si intuisce che essa custodisce segreti antichi e misteriosi. Come ogni chiesa di questa terra, infatti, essa nasconde storie affascinanti legate a un passato lontano e spesso dimenticato. Streghe, sacerdotesse, eretiche, sante: la zona intorno al lago di Bolsena conserva ancora nelle sue memorie le tracce di antichi culti matriarcali.

Per comprendere appieno la storia della Chiesa di San Flaviano, è necessario fare un passo indietro nel tempo, ritornando agli albori del nostro mondo. Il lago di Bolsena, come ben sappiamo, è di origine vulcanica: quando il vulcano terminò la sua attività eruttiva, la caldera intorno ai vari crateri si riempì d’acqua, dando vita a un ambiente ricco di biodiversità. La terra continuò per lungo tempo a emettere vapori, segno di un’attività vulcanica residua. Gli Etruschi, consapevoli della potenza distruttiva che si celava nelle viscere del lago, rappresentavano questo pericolo come un mostro, a cui avevano dato il nome di Oltam, raffigurato come un drago. Un drago temibile, capace di distruggere raccolti e villaggi, simboleggiando il potere distruttivo della natura.

Per proteggersi dal “mostro”, gli Etruschi costruirono nei punti più elevati intorno al lago santuari dedicati a divinità femminili. L’energia del lago era maschile, aggressiva, distruttrice, violenta, e quindi necessitava di essere bilanciata da forze femminili. Le sacerdotesse erano incaricate di domare questo mostro, compiendo riti il cui significato ci è rimasto oscuro.

Con l’avvento dell’Impero Romano, i culti locali rimasero per certi versi invariati, ma con l’arrivo del Cristianesimo, ogni religione pagana venne progressivamente cristianizzata. Sul sito dove oggi sorge la Chiesa di San Flaviano, si trovava un tempio dedicato alla dea femminile, che fu distrutto per far posto alla Chiesa di Santa Maria. Per facilitare l’accettazione del nuovo culto, si continuò a venerare una figura femminile, ma ben presto la chiesa accoglierà le reliquie di un martire cristiano, San Flaviano, il cui culto avrebbe sostituito o, meglio, annientato, quello di Maria.

Ma chi era davvero San Flaviano? Secondo le fonti storiche, Flaviano era un prefetto romano che si convertì al cristianesimo prima che la nuova religione divenisse di Stato, e per questo motivo venne giustiziato nel 361 d.C., alle Terme Taurine, nei pressi di Civitavecchia. Ma perché il suo corpo fu poi trasportato e sepolto nella piccola chiesa di Santa Maria? Non è possibile stabilirlo con certezza. Ciò che sappiamo è che la zona era conosciuta come Burgus Sancti Flaviani, come attestato da documenti risalenti all’801, e che nel 990 l’arcivescovo inglese Sigerico si fermò a dormire proprio qui, come registrato nel suo diario, nel quale annotò le ottanta tappe del suo viaggio di ritorno da Roma, includendo questa sosta.

La nostra chiesa si trovava infatti lungo la via Francigena, e rappresentava una tappa fondamentale per i pellegrini che la percorrevano. Non dobbiamo quindi immaginare una chiesa isolata, ma piuttosto un luogo vivace, con un ospitale per i viandanti e stazioni di posta. Il borgo Flaviano, probabilmente il nucleo primitivo di Montefiascone, venne poi abbandonato dopo che fu distrutto nel 1187 dalle truppe di Federico Barbarossa, e gli abitanti si spostarono verso la rocca, più facilmente difendibile.

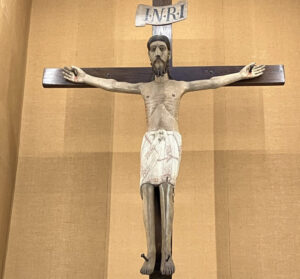

Nel 1032, la Chiesa di Santa Maria, ormai in rovina, fu ricostruita e dedicata esclusivamente a San Flaviano, con le sue reliquie deposte sotto l’altare maggiore. Tuttavia, ciò su cui voglio focalizzarmi non sono i vari interventi stilistici che si sono succeduti nei secoli, ma l’affresco posto dietro l’altare.

Spicca la figura di San Flaviano, un martire romano, un patrizio che ricopriva la carica di prefetto. Eppure, osservando l’affresco, appare evidente che l’abbigliamento del santo non corrisponde a quello di un antico romano, ma a un’armatura medievale, accompagnata da lunghi capelli biondi e un drappo al vento. L’iconografia ufficiale lo avvicina a San Giorgio, l’uccisore di draghi, un richiamo evidente al “mostro” etrusco, raffigurato come un drago. Ma c’è un altro dettaglio curioso, questo San Flaviano ha le sembianze di una donna, e più precisamente somiglia incredibilmente a Giovanna d’Arco.

Gli affreschi che decorano la chiesa furono realizzati tra il XIV e il XVI secolo da artisti ignoti, eppure la somiglianza tra l’immagine di San Flaviano e l’illustrazione miniata di Antoine Dufour (1504), conservata nel Musée Dobrée di Nantes, è sorprendente. Sebbene la somiglianza possa sembrare marginale, è interessante riflettere su un altro aspetto. Come già detto, il lago era protetto da energie femminili, che si concentravano nei templi dedicati a divinità femminili. La Chiesa di Santa Maria, eretta su uno di questi templi, fu poi sostituita da un culto maschile.

Giovanna d’Arco, oggi santificata dalla Chiesa, un tempo era considerata un’eretica, bruciata viva sul rogo. Una giovane donna, che guidò un esercito e trionfò, ma che osò indossare abiti maschili, addirittura un’armatura. Non fu bruciata solo per questo, ma soprattutto perché sentiva delle voci che la guidavano a compiere atti straordinari, senza alcuna intercessione maschile o religiosa. Durante il suo processo, pronunciò una frase che divenne un manifesto di ribellione: “Se la chiesa cercasse di costringermi a fare il contrario di quello che Dio vuole da me, io non ubbidirò”. Una donna che esprimeva un simile pensiero rappresentava una minaccia, una strega da eliminare.

Chiunque abbia commissionato quell’affresco e lo abbia posto sull’altare maggiore sapeva perfettamente cosa stesse facendo. Per secoli, i fedeli si sono inginocchiati per pregare San Flaviano, senza sapere che in realtà si stavano inginocchiando di fronte al sacro femminile.

Questa è solo un’ipotesi, senz’altro audace, ma mi piace pensare che ci sia un fondo di verità in queste suggestioni. In questi luoghi, infatti, si tramandano leggende che hanno come protagoniste le streghe. Un proverbio popolare recita: «Montefiascone de le stréghe, do sevà se véde», che fa riferimento proprio a queste tradizioni.

Non lontano da San Flaviano, esiste un altro luogo che conserva tracce di un primitivo significato femminile, l’antica chiesa di San Pancrazio, in località Le Coste. Secondo le leggende locali, qui si trovava una scuola di streghe, e i vecchi raccontavano storie spaventose sulle pratiche di queste donne. La leggenda principale narra di giovani donne che si riunivano di notte nella misteriosa “Casa del Cempene”, aspettando l’arrivo del diavolo, il Crapione, che emergeva direttamente dalle crepe del vulcano. Le streghe ballavano discinte attorno al diavolo, compiendo ogni sorta di oscenità, finché non furono sconfitte da San Pancrazio, che spense il fuoco infernale.

Chiunque arrivi alla chiesetta di San Pancrazio, con il magnifico lago di Bolsena davanti, può facilmente immaginare perché proprio in quel luogo le sacerdotesse etrusche compissero rituali per contenere l’energia distruttiva del lago. Il fuoco, elemento fondamentale nei riti, divenne simbolo di un potere che, con il passare dei secoli, venne frainteso e condannato.

Oggi, queste storie sono per lo più parte del folklore locale, ma esse rappresentano l’essenza femminile che, nonostante i tentativi di soppressione, è rimasta viva in questi luoghi.

Estè Gravina